Entre prairies bocagères, rivières sinueuses et plateaux granitiques, l’Indre et la Haute-Vienne sont tournées vers la transition énergétique. Avec des ressources naturelles comme l’eau, le vent et la biomasse, ces deux régions explorent des solutions innovantes pour un avenir durable.

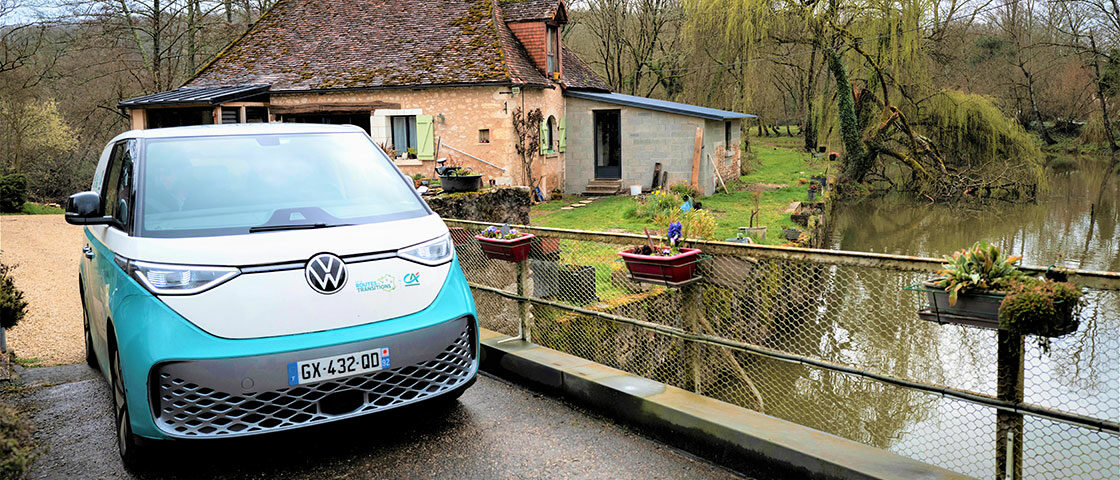

De l’hydroélectricité à la méthanisation, en passant par la biomasse pour le chauffage urbain, cette 15e Routes des Transitions en Centre Ouest, met en lumière cinq initiatives locales.

C’est à La Forge de Gastevine que Christian de Cesare a transformé un rêve en réalité : produire une énergie locale, propre et durable grâce à une microcentrale hydroélectrique. L’aventure a commencé en 2014 pour cet ancien informaticien parisien qui a embarqué sa famille avec lui. Durant deux ans, il a cherché un site, étudié 50 dossiers et trouvé sur le bon coin ce qu’il cherchait, l’ancien Moulin de la Gastevine.

Après trois ans de batailles administratives et un investissement de 540 000 euros, il a construit un nouveau bâtiment sur les rives d’Anglin afin d’y installer sa turbine flambant neuve. Un projet capable d’alimenter environ 200 foyers et qu’il compte amortir en une dizaine d’années en revendant son électricité à EDF via un contrat sur vingt ans.

Fort de son expérience, Christian de Cesare est devenu le président de la coopérative Force Hydro Centre en 2019 qui compte 200 sociétaires. Cette coopérative a pour objectif de réhabiliter d’anciens moulins pour produire une électricité renouvelable et propre.

Il souligne que l’hydroélectricité, représente une source stable et décarbonée avec un impact faible sur la biodiversité quand elle s’appuie sur des infrastructures existantes.

L’énergie est une affaire citoyenne et Christian de Cesare prône une approche collective et participative, conscient des défis financiers et réglementaires. Avec Force Hydro, il accompagne les propriétaires de moulins dans la réhabilitation de leur site, considérant que ces bâtiments issus du patrimoine français, peuvent devenir des acteurs clés de demain dans la transition écologique des territoires.

Dans l’Indre, Sylvain Pimont a transformé son exploitation de 650 hectares en un modèle d’autonomie énergétique. Il a intégré un méthaniseur qui injecte du biométhane dans le réseau local. Un investissement qui a nécessité 3,3 millions d’euros qui seront amortis en huit ans. Cette activité représente un complément de revenus non négligeable, soit 80 % de son exploitation. Cette initiative repose sur sa vision de l’agriculture de demain, convaincu que la stabilité d’un système dépend de la multiplicité de ses ressources et de leur interdépendance. Ses cultures, organisées sur un programme d’assolement à six ans – fournissent une partie des intrants pour la méthanisation, complétées par les effluents d’élevage (il possède 70 vaches allaitantes). Le tout produit ensuite du biogaz mais aussi du digestat, servant d’engrais naturel pour ses terres, et réduisant ainsi totalement sa dépendance aux fertilisants extérieurs. Ce modèle crée sept emplois locaux, dynamisant l’économie rurale. L’objectif est d’atteindre l’autonomie gazière locale, un atout pour attirer des industries.

Pour Sylvain Pimont, cette approche est une réponse aux défis climatiques et économiques, visant à créer un système agricole résilient et créateur de valeur locale.

À Limoges, Dalkia opère une centrale de cogénération biomasse, produisant chaleur et électricité à partir de ressources locales. Elle alimente 18 000 logements, des infrastructures publiques comme le CHU et le stade Beaublanc.

Cette centrale a un impact environnemental majeur et permet d’éviter 80 000 tonnes de CO₂, soit l’équivalent de 40 000 véhicules en circulation. « On est à 80 % d’énergies renouvelables sur le réseau de chaleur, un niveau rare en France », souligne Yoann Donnary, responsable d’exploitation chez Dalkia.

La biomasse utilisée provient exclusivement d’un rayon de 100 km autour de Limoges, garantissant la traçabilité de Dalkia. L’entreprise utilise uniquement le bois résiduel issu du débrouillage, sans affecter le bois d’œuvre destiné à la construction ou à l’ameublement. Elle soutient l’économie locale en structurant une filière bois-énergie durable. Le groupe Dalkia s’inscrit dans une stratégie énergétique territoriale sur vingt-cinq ans avec une vision globale de la décarbonation.

À Limoges, la centrale a récemment été interconnectée avec l’incinérateur de la ville pour mieux répartir la chaleur produite. La demande des raccordements au réseau est en forte croissance.

Le développement des énergies renouvelables dans le centre-ouest pourrait attirer de nouvelles industries. « Lorsqu’un territoire maîtrise ses ressources énergétiques, il devient un pôle attractif pour des entreprises qui cherchent une énergie compétitive et décarbonée », estime Yoann Donnary.

Face aux incertitudes budgétaires et à la baisse des dotations de l’État, les collectivités doivent diversifier leurs ressources. Marie-Anne Robert-Kerbrat, élue à Limoges, voit dans les ENR une source de revenus stable pour les territoires. Avec 600 hectares de toitures pour le photovoltaïque et son potentiel hydraulique, la ville accélère son engagement.

Pour fédérer ces initiatives, la ville a créé le label « Limoges Durable » regroupant 60 acteurs autour de l’eau, l’énergie, le numérique et l’alimentation. Le nouveau siège du Crédit Agricole Centre-Ouest en est un exemple. Un programme de sobriété en eau, soutenu par l’Agence de l’eau, vise à réduire de 10 % la consommation d’eau potable. Les jardiniers de la ville récupèrent l’eau de l’aquarium public pour arroser les plantes des espaces publics, à titre d’exemple.

Limoges mise sur des partenariats public-privé pour structurer un modèle territorial durable ou attractivité et inclusion sociale vont de pair. La transition écologique peut être un facteur clé d’innovation sociale et de création d’emplois locaux plus inclusifs.

À Limoges, l’expertise autour de l’eau est un héritage de plus de cinquante ans, porté par l’université et les acteurs locaux. Michel Baudu, directeur de recherche à l’Université de Limoges, souligne la position privilégiée de la région, en tête de bassin, avec une eau de de très bonne qualité. Cette expertise a permis la création de l’Office international de l’Eau, une référence européenne, et l’établissement d’une chaire universitaire dédiée à la transition hydrique, soutenue par Limoges métropole.

Bien que l’eau soit de qualité satisfaisante en France, la qualité et la quantité sont menacées par le changement climatique. Face à ces défis, Limoges développe des technologies innovantes pour éliminer les micropolluants émergents, tels que les PFAS et les résidus pharmaceutiques. L’université de Limoges joue un rôle crucial dans l’attractivité de la région, en plus de son expertise en sciences de l’eau, elle est un pôle reconnu dans les matériaux céramiques, l’électronique et la santé.

Cependant, cette dynamique est fragilisée par une métropolisation croissante. Limoges s’efforce de maintenir et de renforcer son ancrage universitaire pour rester un acteur majeur des transitions environnementales et économiques.

![[Podcast] Témoignage de Fabien Bruno, responsable de la vie mutualiste](https://www.creditagricole.info/app/uploads/2021/11/vocation1-fabien-bruno-responsable-de-la-vie-mutualiste-261x220-c-default.png)

Instance politique du Crédit Agricole, la Fédération nationale du Crédit Agricole est une association loi 1901. Ses adhérents sont les Caisses régionales, représentées par leurs présidents et leurs directeurs généraux.

Mieux nous connaitre